PS:非商業使用 僅推廣CSM

分類: Project Management

專案管理相關知識

感謝EthanSoo老師的教導,資安恩師 Wentz Wu給予機會來學習Scrum,也謝謝 Kaitlyn Peng & Joy Liao &Ray Lin的協助與指導,才能讓我成為Scrum的小白。

戰略

組織戰略通常包括一系列旨在實現長期目標和實現願景和使命的舉措。

戰略投資組合

一個專案可能在三種情況下進行管理:作為一個獨立的專案(投資組合或計劃外),一個內部程序,或內組合。(PMBOK 6th)

商業案例

- 一個商業案例評估舉措替代的可行性,成本和效益方面。

- 證明計劃合理的已批准業務案例會將其轉變為由專案發起人讚助並由專案經理管理的專案。

專案生命週期

專案是為創造獨特的產品、服務或成果而進行的臨時努力。

專案生命週期是專案從開始到完成所經歷的一系列階段。這些階段可以是連續的、迭代的或重疊的。專案的生命週期可以是預測性或適應性。

資料來源:PMBOK 6th

開發生命週期

在專案生命週期內,通常有一個或多個與產品、服務或成果的開發相關的階段。這些被稱為開發生命週期。開發生命週期可以是預測的、迭代的、增量的、自適應的或混合模型。

資料來源:PMBOK 6th

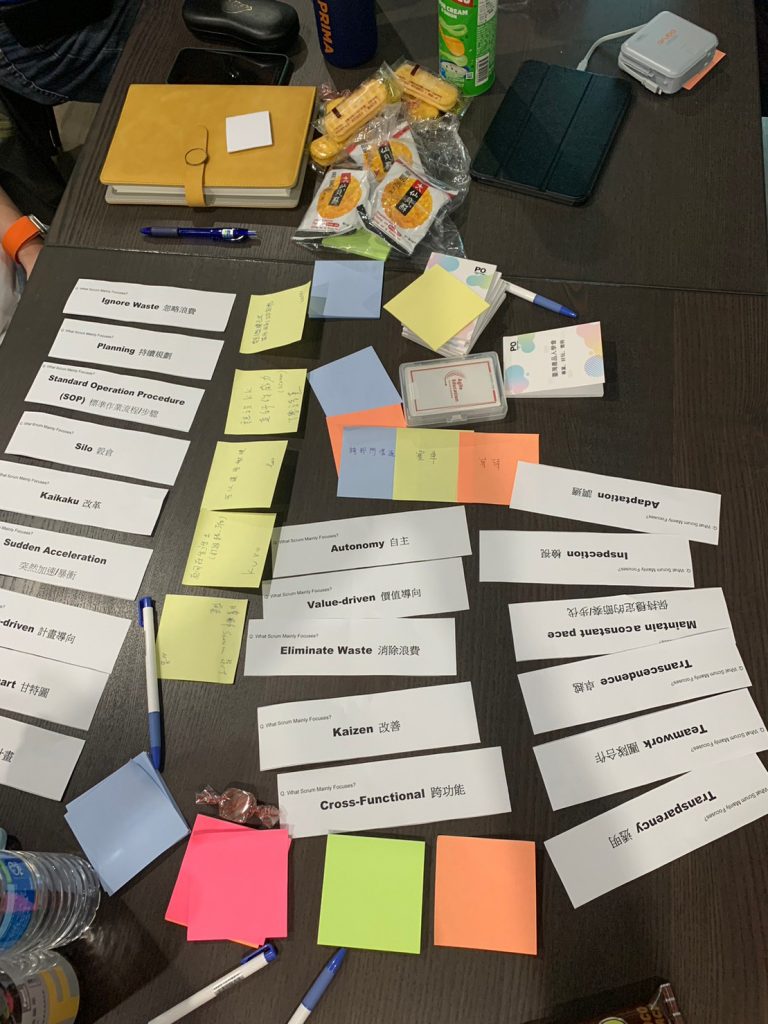

敏捷思維

敏捷是一種思維模式,它專注於通過一系列預定義的原則和經過驗證的實踐來頻繁地創造和交付價值。

管理

專案管理

專案管理是將知識、技能、工具和技術應用於專案活動以滿足專案要求。

專案管理使組織能夠有效和高效地執行專案。

資料來源:PMBOK 6th

原始出處: Project Management 101